趙宇新

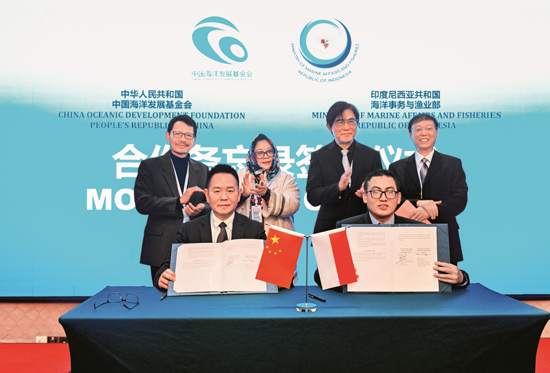

12月4日,中國海洋發展基金會(簡稱海洋基金會)與印度尼西亞海洋事務與漁業部(簡稱海洋漁業部)在福建省廈門市共同簽署“推行空間規劃,助力藍色經濟”海上絲路項目合作備忘錄,并舉辦海洋與海岸帶空間規劃高級研修班。

雙方簽署“推行空間規劃,助力藍色經濟”海上絲路項目合作備忘錄,是落實中國與印度尼西亞簽署的共建“一帶一路”合作協議的積極行動,將圍繞海洋空間規劃、海洋人員培訓、海洋制度建設、藍色經濟發展、海洋生態保護、海洋專題研究等開展合作。

科學編制空間規劃

合理布局“三生空間”

空間規劃是空間治理的重要工具。海洋基金會有著與“一帶一路”18個沿海國家合作開展“推行空間規劃,助力藍色經濟”海上絲路項目的經驗,與聯合國教科文組織政府間海洋學委員會西太平洋分委會、自然資源部第一海洋研究所等聯合推動“加速海洋空間規劃在西太地區實施”海洋十年項目的經驗。海洋基金會將根據已有經驗,盡快建立雙方合作機制和工作專班,根據技術規范開展海洋空間規劃編制工作,科學布局海岸帶及海域生產空間、生活空間、生態空間,研究印度尼西亞的發展比較優勢、與中國或國際合作重點項目,提出典型海洋生態系統和海洋生物多樣性保護的區域與保護的措施。

積極發展藍色經濟

促進海洋可持續利用

藍色經濟是促進海洋可持續利用的經濟模式。中國代表團2017年在聯合國第一屆海洋發展大會提出發展藍色經濟,倡導各國要基于海洋生態系統理念開發海洋資源、發展海洋經濟,在開發利用海洋資源過程中,充分利用高新技術,以最大限度節約海洋資源,保護海洋環境,維護生態平衡,促進海洋可持續發展。印度尼西亞具有發展藍色經濟的良好自然條件,海洋基金會愿意將中國積累的全部經驗毫無保留地與印度尼西亞分享,并通過合作推動印度尼西亞藍色經濟發展。

加強海洋人才培訓

提升海洋治理效能

海洋治理需要懂海洋與善管理的人才。在海上絲路項目合作中,雙方要圍繞海洋空間規劃、海洋產業布局、藍色經濟發展、海洋制度與信息系統建設等內容開展人才培訓活動,不斷提升管理水平。截至目前,海洋基金會累計舉辦國際海洋培訓班22次,培訓來自40多個國家的3000多名官員和科技人員。

據了解,今年是中國與印度尼西亞建立全面戰略伙伴關系十周年。十年來,兩國依托共建“一帶一路”、亞投行、“全球海洋支點”戰略等新興治理平臺,在全球貿易治理、基礎設施投資建設、區域經濟治理領域,以及G20框架下的全球治理方面開展了多樣化的合作,取得積極成效,實現互惠互利。

無障礙瀏覽

無障礙瀏覽

首頁

首頁

京公網安備11040102700079號

京公網安備11040102700079號