受疫情影響,今年清明,多地民政部門倡導“云祭掃”、居家追思等。

有一種思念,叫清明。清明節在中國人的精神世界中有著不可替代的文化意義,意味著對親人的思念,也意味著對原鄉的回歸,對人生的回顧,與春天的對話。疫情之下,有的人身處異地不便返鄉,有的人堅守基層防控崗位,有的人在遵守規定隔離觀察。在這種情況下,“云祭掃”的新風尚應運而生,通過互聯網線上代祭、彈幕追思、居家禮祭等方式,履行鳴鐘、點燭、誦文、鞠躬、獻花、敬茶、折柳等禮儀,形式、地點雖有變,內涵不變、愛意不減。

有一種告慰,叫無恙。逝者已去,愛未走遠。他們留在昨天,但希望我們能更好地抵達明天。當前,我國疫情防控形勢持續向好,但必須牢牢堅持外防輸入、內防反彈,防止人員流動和聚集增加帶來的反彈風險,絕不可掉以輕心。雖然不能去現場祭掃,好好活著、健康平安,是我們對先人最好的告慰。

有一種祭奠,叫傳承。清明是回首過往之時,也是展望未來之機。疫情發生以來,那些在戰疫一線犧牲的英烈,給我們留下了許多精神財富:不畏艱險、迎難逆行、不計報酬、無論生死、守望相助、眾志成城、團結愛國……清明祭掃重在傳承,無論是現場悼念還是“云端”祭掃,更重要的是傳承、發揚這些寶貴精神,擔當起未盡的責任。做好防護、積蓄力量、萬眾一心、抗擊疫情,是我們在這個清明節對逝去英魂最好的祭奠。

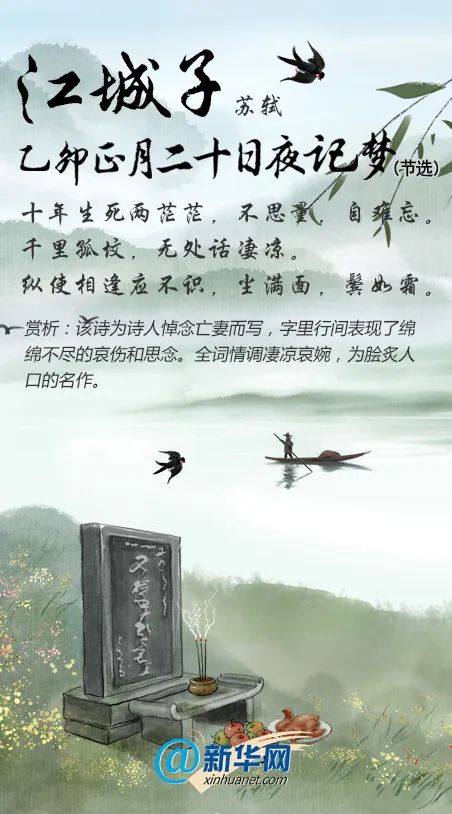

思如蔓草,當春乃發;慎終追遠,明德歸厚。讓我們用理性之愛,守護這來之不易的春天,匯聚起戰勝疫情的磅礴力量。讓我們點一支蠟燭,吟誦一首古詩,在詩詞中寄托哀思,緬懷故人。

(來源:半月談微信公眾號、新華網)

無障礙瀏覽

無障礙瀏覽

首頁

首頁

京公網安備11040102700079號

京公網安備11040102700079號