車子從周家嘴路轉入4214弄,這條路以前跟著李站長走過幾次,它通向城市流浪者和困境兒童溫暖的家——楊浦區救助管理站。這是李站長堅守了24年的地方。

每年上海的冬天,人們總能看到楊浦區救助管理站站長李福強的身影。他在冷得結冰的深夜里,穿梭于楊浦區的大街小巷。高架下、橋洞里,他與流浪者并肩而坐,耐心勸說,為那些在寒風中瑟瑟發抖的人們送去溫暖。 “救助工作,是我無悔一生堅守的事業。”今年2月初,李站長在他的先進事跡報告會結尾留下這樣一句話。而這句承諾,他堅持到了生命的最后一刻。3月24日凌晨,李站長因病離世,倒在了他為之奮斗一生的救助工作崗位上。

|

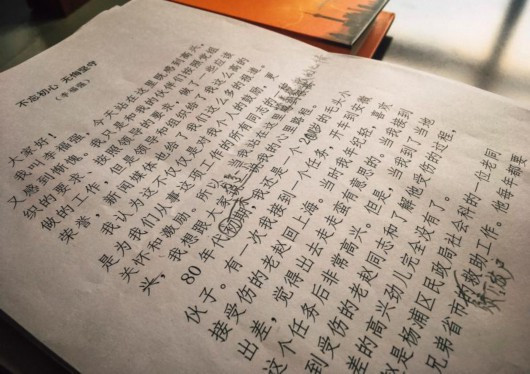

| 李站長的辦公桌上,放著那份“不忘初心無悔堅守”的演講稿,上面有他親手修改的字跡。黃尖尖攝 |

不放棄每一個生活在這座城市里的人 第一次見李站長,是在去年春天,他幫救助站內一位流浪者牽線搭橋,找到了失散三年的父親。那天,救助站里上演了父子重逢的一幕,當媒體的鏡頭都對準那對相擁而泣的父子時,身材高大的站長默默地站在一旁,眼睛里噙著淚水,眼神里充滿了柔情和欣慰。

第二次采訪李站長,已是去年11月的寒冬時節,夜晚10點,冷風夾著雨,救助站的巡邏車已經在楊浦巡查了一遍又一遍,最后李站長還是不放心,把車又開到了包頭路殷行路路口,去看一個睡在簡易木板床上卻不肯進站接受救助的“老熟人”。“天再冷些你一定要進站,否則我就找人把你"請"回去了。”這句話,李站長幾乎每天都要說一遍,似乎成了他的口頭禪。

我經常問李站長,既然流浪者們不肯進站,你為什么還要堅持?我們為什么要幫助這些無法自力更生的流浪者?李站長說:“每個人的困境,都是因自身不同的生活境遇而造成的,我們這座城市之所以有溫度,因為我們不放棄每一個生活在這座城市里的人,這個社會應該為每一個弱勢群體提供托底保障。而在這些寒冷的深夜,救助站就是他們最后的保障。” 去年11月27日,《上海最冷的深夜,誰為城市流浪者送去最后的守護?》在解放日報和上觀新聞上刊登以后,有讀者在下面留言:正是因為有了李站長這樣的人,上海才是有溫度的上海。

不是在醫院,就是在工作站里 昨天,在救助站內,李站長的同事們一個個面容憔悴,眼眶通紅,不知是勞累的,還是哭紅的。“到現在,我們還能感覺到站長還在身邊,和往日一樣,誰遇到問題,只要給他打一通電話,他就能立刻幫忙解決。”這些昔日與他并肩作戰的救助站工作者,向記者回憶了李站長生前最后的日子。

去年5月,李站長在五角場救助了一位患有肺炎的流浪者,當時李站長輕描淡寫地對救助站里的醫生說自己也覺得肺不太舒服。“李站長平時有什么事都會忍著不說,如果他說出口,肯定是非常不舒服了。”同事陪李站長到楊浦中心醫院就診,一開始只是診斷為肺炎。然而到6月,被確診為小細胞肺癌晚期。 生病期間,李站長始終堅持一邊治療,一邊工作。“他不是在醫院,就是在救助站里。”與李站長共事了9年的同事李暉告訴記者,“一開始,每周要進行兩三次化療,李站長都選在周六日,等到周一上班時,就又能見到李站長了。” 有一次,救助站的巡邏工作原本定在周四,他給同事李暉發了個微信:“改到周三吧,我周四要住院。”“當時看到這條微信,我真的非常心疼。他自己承受著病痛的折磨,還操心把住院和救助站工作分配好。”

巡邏到最后一刻,與病魔抗爭到底 進入放療階段,比化療更加痛苦。“那段時間李站長經常穿著一件高領毛衣,有一次,我無意中看到了站長的脖子,因放療灼傷而變得全黑了。”副站長居家定說,放療讓李站長身體一下變得很差,只要說一會兒話就累得要在沙發上靠一靠。他全身疼痛,但總是自己偷偷吃止疼藥,瞞著病情不告訴他的太太。晚上疼得睡不著,甚至不能躺下,他就坐著,用手支撐著睡覺。吃不下飯,救助站食堂給他打了米糊,他就勉強吃下去…… 去年11月底,上海遭遇寒潮那幾天,李站長依然帶著巡邏隊在翔殷路隧道、殷行路包頭路等常規露宿點巡邏。一天深夜,李站長接到熱線電話,在長陽路大連路路口有一位流浪人員露宿在地鐵口。他立刻趕到現場,那是一位不會說普通話的中年婦女。“當時已經是半夜,室外氣溫很低,李站長勸她回救助站,但她不肯,李站長就在寒風中給她做了很長時間工作,終于把她帶回了救助站。”跟隨李站長一起巡邏的社工組工作人員胡求軍回憶,那是李站長最后一次巡邏。

除了這些流浪者外,困境兒童是李站長最放心不下的。小樑是李站長救助的一名困境兒童,早年因父親去世、母親失蹤而無家可歸,李站長多方奔走,為她解決了戶口,讓她順利考上重點中學。“他和小樑有一個約定,要帶她出國旅游,但因小樑未滿16歲,需要監護人才能辦護照,于是一直沒辦成。”在李站長心里,答應孩子的事情一定要辦到,就像當初答應給她一個家一樣。到今年8月,小樑就滿16歲了,然而李站長卻再也無法兌現他的諾言。

最后的日子,留給世界的紀念 今年2月,楊浦區舉辦了一次李福強先進事跡報告會,李站長的病對外只字未提。作為報告團成員之一,我一直坐在李站長旁邊,他精神很好,不時與我交流,看起來和常人無異。后來聽救助站工作人員說,當時李站長眼睛已經開始看不清,他手中的講稿,字體從小四,變成三號,再變成二號字體。 李暉和李站長共事了9年,在事跡報告會上,她作為報告團成員第二個發言。“發言稿寫得十分克制,我不想有淚點,只想好好地講完。”然而到了演講臺上,李暉一邊說,一邊潸然淚下。“我當時只覺得臺下空無一人,只有我一個人,在回憶著跟李站長有關的一切,往事歷歷在目,便忍不住落淚。” 在最后的日子里,李站長一直住院,但救助站里有很多材料依然需要他簽字。財務科的盧蓓經常拿文件到醫院給他簽名。“上周二去,看他精神還可以,到了周四,僅兩天,整個人就瘦了許多。” 3月24日凌晨,李暉一直睡不安穩,直到半夜兩點還睡不著,但因為第二天她要值班,便逼自己趕緊入睡。第二天一早,在上班的路上,李暉得知了李站長離世的消息,她在公交車上泣不成聲。“以前,不管李站長在不在站里,他都好像一直在身邊照顧我們,現在他真的不在了,心里一下子空了……” 在先進事跡報告會前一晚,她記得李站長特意給她打電話,囑托她第二天一定帶上相機和攝像機。“我想錄下來,將來給我的女兒留個紀念。” 他是站長,是父親,是一位平凡好人,他用自己的生命,溫暖了這座城。

京公網安備11040102700079號

京公網安備11040102700079號